1909年

明治42年

藤井養蜂場のはじまり

明治42年、創業者である藤井与吉が、当時としては大変珍しい西洋種ミツバチの導入を行ったことからはじまります。 この時、与吉の次男 重二(当時13歳)はミツバチに魅せられ、ほとんど手探りの状態でミツバチと格闘をはじめます。 ミツバチに対する愛情が失敗の連続を乗り越えて実を結び、今でも実践される養蜂の基礎を築くことになりました。

1931年

昭和6年

営業範囲を中国へ拡大

昭和4年ころから少しずつ始めていた中国への種蜂輸出が軌道に乗り、5か年計画で種蜂100万群を輸出する大事業へ躍進しました。

1940年

昭和15年

旅の始まり!転飼養蜂を開始

この頃の日本はレンゲ・ミカン・ハゼ・モチ・ハギなど蜜源が豊富でミツバチが乱舞し、たくさんの蜂蜜が採れていましたこともあり、熟考の末「定飼養蜂(ていし)」から、鹿児島方面への「転飼養蜂(てんし)」を開始しました。まだ車や道路の事情が厳しい時代の決断でしたが、養蜂技術、生産性は飛躍的に改善・向上し、転飼の範囲は全国規模へと拡大していきます。

定飼養蜂:一年を通して同じ場所に巣箱を置いて花の季節だけ蜜を採集する養蜂

転飼養蜂:季節ごとに巣箱を日本全国移動させて花の蜜を採集する養蜂

1947年

昭和22年

北海道へ到達

北海道までの大転飼を行うようになり、現在は鹿児島から北海道まで、季節の花を追って約2,000群(6,000万匹)以上のミツバチと共に蜂蜜の生産を続けています。

さらに、鹿児島から北海道までの大転飼を行う中で養蜂家としての長年の経験から、「将来、蜂蜜の需要が高まると予測される一方で日本の蜜源には限界がある」と、海外にも目を向けることとなりました。これが藤井養蜂場の海外養蜂のきっかけとなります。

昭和22年頃までは貨車で巣箱を移動していました。

昭和22年頃までは貨車で巣箱を移動していました。

昭和25年頃は女性も一緒に約30kgにも

昭和25年頃は女性も一緒に約30kgにもなる巣箱を担いでいました。

1961年

昭和36年

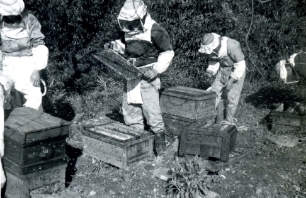

採蜜の様子

採蜜の様子

トラック移動(北海道標茶町)

トラック移動(北海道標茶町)

1966年

昭和41年

合名会社藤井養蜂場設立

一般消費者を対象にした瓶詰め蜂蜜の製造・販売に本格的に取り組む目的で、合名会社としての藤井養蜂場が誕生しました。当時の業界では画期的なことでした。

昭和40年頃 、転飼先の宿に近所から一升瓶を

昭和40年頃 、転飼先の宿に近所から一升瓶を抱えて蜂蜜を買いに来られていました。

昭和40年頃の商品

昭和40年頃の商品

1970年

昭和45年

第2蜂蜜工場完成

朝倉小学校跡地に第2蜂蜜工場が完成しました。

第2蜂蜜工場

第2蜂蜜工場

蜂蜜瓶詰の様子

蜂蜜瓶詰の様子

1971年

昭和46年

そして世界へ

三代目藤井金與と、四代目藤井髙治が養蜂開拓のため6ヶ月間に及ぶ南米視察(コロンビア、アルゼンチン、ブラジル)に出かけ、同51年には藤井恵祥を団長として、通産省(現経済産業省)補助の天然蜂蜜買付促進調査のために、1ヶ月間の南米視察を行い、これらを藤井養蜂場では「海外養蜂」と位置づけました。

南米視察の様子

南米視察の様子

1986年

昭和61年

株式会社藤井養蜂場に変更

合名会社藤井養蜂場を株式会社藤井養蜂場に変更。対外的な信用力と共に、軌道に乗ってきた事業を大きく飛躍させることになります。

この年の8月、第四次工場まで拡張し、延面積2,000㎡の総合施設として完成。この翌年もさらに一層の経営環境の整備を進めました。

2009年

平成21年

創業100周年を迎える

2017年

平成29年

九州北部豪雨 本社工場・直売店が浸水

7月の九州北部豪雨では工場・直売店が浸水し、巣箱が流れ出てしまったり、出荷待ちの商品が水に浸かるなど、大きな被害を受けました。茫然自失になりながらも心機一転、希望を失うことなく社員一丸となって乗り越えました。

新・蜂蜜充填工場完成

新しい充填工場が完成を迎えようとしている直前、九州北部豪雨が襲いました。周辺は浸水し大きな被害を受けましたが、新しい充填工場が建設された場所は水害を免れました。多い日で1日に5,000本ほどが生産されています。